Em pouco mais de uma década, o jornalista André Forastieri fez mais pela indústria brasileira de games do que ele gosta de admitir. Entre os anos 1990 e 2000, revolucionou o mercado editorial brasileiro com publicações focadas no público infanto-juvenil, então menosprezado pelo chamado “jornalismo sério”.

O sucesso da revista Herói, no rastro da explosão da febre da animação japonesa Cavaleiros do Zodíaco, o inspirou a novas investidas (e também muito bem-sucedidas) no universo da cultura pop asiática.

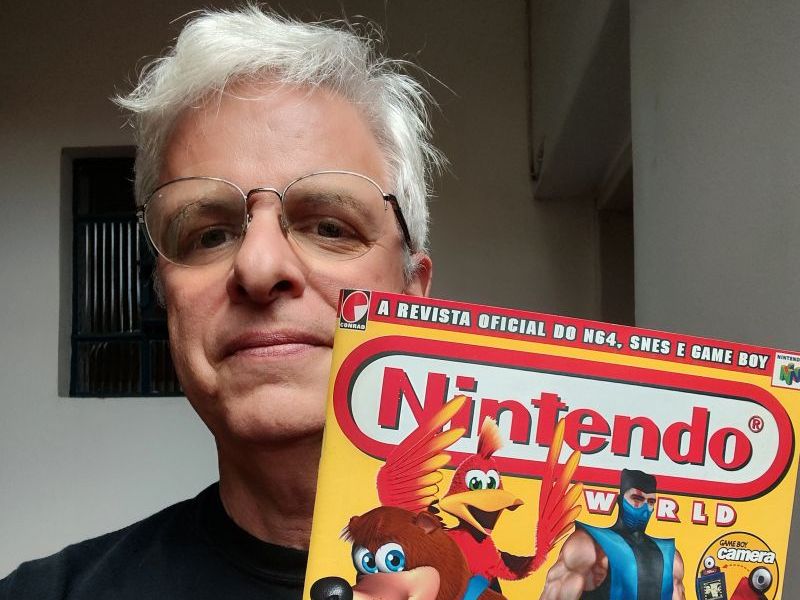

Vieram as publicações Nintendo World e Pokémon Club, ambas licenças oficiais das marcas japonesas, além de uma linha de mangás liderada por Dragon Ball, One Piece e mais títulos ao longo dos anos. Outras investidas notáveis foram a EGM Brasil, versão nacional da revista norte-americana Electronic Gaming Monthly, e o site Gameworld, que originou uma das primeiras premiações reconhecidas da indústria nacional.

Na conversa, Forastieri relembrou os bastidores da criação da Herói, há 30 anos, e ofereceu insights únicos sobre suas experiências de negócios com empresas japonesas e o mercado do entretenimento. Além disso, mesmo afastado do dia a dia dessa indústria, arriscou-se a fazer previsões sobre o imprevisível futuro dos videogames.

Vamos começar com o início de sua carreira como editor independente, lançando a revista Herói, em dezembro de 1994. Na época, você e teus sócios na editora Acme [depois Conrad] enxergaram um terreno inexplorado. Qual foi o contexto e o que motivou a explorar esse segmento da cultura pop, especialmente os produtos japoneses?

André Forastieri: Olhando em retrospecto, você vê uma diferença muito grande entre a animação japonesa dos anos 1980 e 90, quando a gente começou a Herói, e a animação produzida no Ocidente.

A japonesa é tipo uma novela, tem uma sequência narrativa. Já no típico desenho ou série ocidental, cada episódio era separado do outro, não havia ordem ou arco narrativo. Esse aspecto faz sentido imediato para o brasileiro, que é um cara que foi criado à base de novela.

A ideia do personagem evoluir também, porque no anime típico, o personagem começa de um jeito e muda, enfrenta situações novas, faz aliados e inimigos. É um tipo de história que não existia no entretenimento ocidental naquela época.

Hoje em dia, as séries de qualquer lugar do mundo têm arco narrativo. Eu olho as coisas da Netflix e penso: “Tudo é anime”. Isso é muito óbvio olhando agora, mas naquele tempo, não era.

Lembrando que, até os anos 1980, os desenhos japoneses chegavam ao ocidente por distribuidoras ocidentais, para serem exibidos na TV aberta junto ao desenho para criancinhas. Os animes eram cortados e editados para encaixar ao formato parecido com outros produtos infantis.

Só que a partir de um certo momento, os animes passaram a vir para cá direto do Japão. Isso fez parte de uma estratégia de disseminação de determinadas propriedades: os estúdios contratavam empresas locais para fazerem a intermediação, mas a estratégia toda era criada no Japão. Isso ficou muito claro com o sucesso de Dragon Ball.

Do ponto de vista da compreensão da cultura pop, do merchandising, do licenciamento, os japoneses tinham uma máquina muito bem construída.

Quando saíram de lá, estavam com o exército treinado, estava tudo pronto: a amarração com as fábricas de brinquedo, a seriedade do ponto de vista de licenciamento, o respeito com o criador… A única coisa mais ou menos parecida no mesmo universo era a Disney. Basicamente, os japoneses criavam um desenho para ensinar o moleque a brincar com o brinquedo novo.

Já no caso da Nintendo e dos videogames, chegou uma hora que isso se tornou uma coisa global, como nenhum outro aspecto da cultura pop japonesa virou, nesse sentido. Mas isso tem relação com uma estratégia que tem a ver com a Sony, com os eletroeletrônicos, que é uma indústria japonesa que é e já nasceu global.

A Herói foi um estouro e isso estimulou vocês a buscarem outros acertos – o que resultou em revistas de games, o licenciamento da marca Pokémon e a publicação de mangás. Hoje, dá para entender por que essas iniciativas deram certo no Brasil?

André Forastieri: Eu acho que a Herói deu certo, do ponto de vista de conteúdo, porque a gente tratava esses gibis, filmes de ficção científica, seriados e animes, com seriedade suficiente, afeto o suficiente e humor suficiente.

Sendo jornalistas, fazíamos questão de as informações estarem corretas. E queríamos antecipar a informação, então corríamos atrás de trazer algo que o garoto na rua não sabia.

A Herói levava a coisa a sério nesse sentido. Não era só um aplauso acrítico. Ao mesmo tempo, a gente sabia que mexia com a paixão das pessoas, já que fomos apaixonados por essas coisas também enquanto crescíamos.

Como produto, a Herói era muito ágil. A gente se permitia muito em termos de texto, apresentação visual e também de periodicidade, coisas que as editoras tradicionais nem sabiam que podiam. No Brasil, quando as pessoas tratam sobre determinados assuntos, fala-se muito de cima para baixo, como um adulto falando para alguém que sabe menos.

Só que a gente queria fazer as coisas direito: tinha um pouco de espírito de moleque ali, mas éramos só um pouco mais bem informados do que o leitor. Hoje, acho que sofremos de um problema diferente.

O que falta nessa equação é a parte jornalística, porque eu vejo que o “jornalismo nerd” é dominado por muitos fãs apaixonados, mas com pouca capacidade reflexiva, rigor jornalístico e crítica.

Por exemplo, essa reação com o [desenho] X-Men ‘97: eu não tenho nem vontade de assistir, de tão acríticas e babonas que são as resenhas. Me dá sono. A criança e o jovem são naturalmente críticos, entendeu? Eles só deixam de ser porque vão fazendo lavagem cerebral neles.

Outra coisa sobre a Herói que também foi importante: a revista falava sobre os heróis japoneses de 1994, mas também dos de 1984, 74 e 64, porque eram os personagens com os quais a gente tinha crescido – Ultraman, A Princesa e o Cavaleiro…

E outra coisa que tem de ser dita: a animação japonesa em 1994 era muito melhor do que a norte-americana. Se você for pegar a qualidade, a velocidade, o estilo, as cenas de ação… Não tinha nem comparação, era muito mais legal.

Qual era tua percepção sobre o leitor da Herói naquela época – ou seja, quem era o fã de cultura pop daquele tempo? É possível fazer um contraponto com o consumidor jovem dos dias de hoje?

André Forastieri: O fã no mundo pré-internet era um cara que procurava gente como ele e não encontrava. E quando encontrava, ele ficava muito feliz e estabelecia relações de amizade. No caso desse mundo do anime, ainda tinha um preconceito que é como no mundo das HQs: “Ah, são os nerds, os losers, que não tem namorada”.

Então, aconteceu o seguinte: essas pessoas começaram a se encontrar e descobriram que não era bem assim. Além disso, era um cenário cheio de mulheres. E as meninas viram que os meninos não eram uns machistas idiotas, eram uns caras legais [risos].

Na Herói, a gente recebia muitas cartas de todos os lugares, alguns muito isolados, cidades muito pequenas em que as pessoas não tinham como encontrar outras como elas. Mas daí, a banca virou um ponto de encontro.

O cara chegava no dia do lançamento da revista e encontrava outros caras comprando, e trocava a repetida, vendia, fazia não sei o quê. Depois da primeira explosão da Herói, entre 1995 e 2000, mudou tudo, surgiram várias outras febres. Daí pra frente, a internet embalou e as pessoas já conseguiam se comunicar.

Hoje, infinitamente mais pessoas curtem cultura japonesa no Brasil do que naquela época. Porque já tem uma geração que cresceu e que curte, que estimula seus filhos e compartilha as coleções com eles.

Além disso, tem o digital. Então, qualquer pessoa no Brasil pode ler mangá online, pagando ou pirata. O acesso aos animes está lá, com legendas feitas por fãs ou oficialmente no Crunchyroll, com um valor muito acessível ou até de graça.

E você consegue encontrar pessoas que gostam do que você gosta, para criticar, discutir e curtir junto. E ninguém sabe o tamanho desse mercado no Brasil. É muito difícil de medir, porque tem todo esse iceberg, e o que a gente vê é só a pontinha que está para fora.

A ideia de investir em uma revista oficial de marca, como a Nintendo World (em 1998), até hoje é considerada ousada. Quais foram os desafios que você encontrou ao trabalhar com games na virada do século?

André Forastieri: Lembrando que a gente publicou uma revista de videogames antes de lançar a primeira Herói: foram duas edições da Sega Mania. Depois, fizemos a Herói Games, mais tarde a Nintendo World, e daí tudo aquilo que você sabe.

Quando eu ainda trabalhava na revista Bizz, a gente já conhecia o pessoal que fazia a Ação Games, que era uma publicação popular da época. E embora não fosse da geração de videogames (eu já era marmanjo quando isso apareceu), eu estava prestando atenção, porque para mim aquilo fazia parte da cultura pop audiovisual.

Videogame era uma combinação óbvia, porque, por um lado, era a tecnologia, o futuro, a nova sociedade, novas maneiras de se divertir; e por outro lado, era [parte do universo do] gibi e desenho animado.

Lidar com a indústria japonesa foi um puta aprendizado de vida para mim, de negócios e de vida. O que eu concluí da experiência de muitos anos trabalhando com editoras e empresas de games do Japão: o ritmo é outro. É o ritmo da cabeça deles. “Ah, mas está aqui mais dinheiro”. Não é isso que vai adiantar.

Claro, os japoneses querem que você ofereça bastante dinheiro, mas só depois de você se provar de muitas maneiras. Obedecendo e respeitando. Sendo ponta firme e cumprindo o que for combinado. Tomando uísque com os caras. Entendendo quem manda e não querendo ser o cara que “chega chegando”. Eu não sei como japonês e norte-americano conseguem fechar negócio, porque são estilos totalmente opostos.

Eu aprendi também que, frequentemente, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada. Não faça perguntas que as pessoas não têm como responder. Não force o japonês a dizer “não” ou “sim”. Quando ele quiser dizer não, sim ou quem sabe, ele vai falar. Tem que aprender, não adianta querer se impor.

Outra coisa sobre o Japão é aquele negócio de “valorizar o criador”. Esteja ele cozinhando uma omelete, desenhando um mangá ou fazendo a padronagem para um quimono: se é o criador, então ele é importante.

Deixe ele criar o negócio dele e não apresse nem se meta no que está fazendo. Ele tem obrigação, vai fazer o que precisa e vai entregar o melhor que puder, porque já está combinado.

Revistas especializadas em cultura pop simbolizam um passado que não volta mais. Se é difícil prever o futuro do jornalismo de games, então, para onde você acha que os videogames estão indo?

André Forastieri: Como eu sempre digo: se você quiser ver para onde está indo o mundo digital (e o mundo está indo bastante para onde vai o digital), você tem de olhar duas áreas: sexo e jogos. Pornografia e videogames. De fato, os modelos são muito variados nos dois casos, e os polos são: de um lado, totalmente grátis; do outro, é totalmente pago.

O que parece que está acontecendo, e cada vez mais a gente enxerga isso, é a inclusão de games em áreas que, em tese, não são de games. O caso mais explícito é o The New York Times, que é famoso hoje por ser “o jornal que funciona”, pelo qual as pessoas pagam por assinatura e tal.

Mas cada vez mais, fica claro que as pessoas não estão pagando para receber notícias, mas para ter acesso aos serviços exclusivos do NYT, particularmente a área de games, que não para de crescer.

O Andrew Chen, que é um cara que acompanha o mundo dos games e é muito inteligente, até fala que a The New York Times Company hoje é uma companhia de games, que está à frente das outras e provavelmente está dando um caminho para outras empresas que querem viver de assinatura, como a Netflix e o Spotify.

A ideia é que as corporações cada vez mais ofereçam games para seus usuários, como algo que crie fidelização. Acho que é um caminho que vai fazer muito sentido, esse de os jogos estarem em todos os lugares.

Mesmo em modelos como os de redes sociais, isso deve acontecer mais e mais. Teve um movimento parecido lá atrás, no Facebook, que passou, mas acho que está retornando com muita força. Você imagina como seria um bom serviço de games integrado de maneira inteligente ao TikTok, por exemplo. As possibilidades são muito grandes.

Acho também que a inteligência artificial, no curto para médio prazo, vai possibilitar às pessoas fazerem games como hoje fazem vídeos. Serão muitas ferramentas à disposição, que vão facilitar a criação de jogos por gente normal, sem grandes equipes, com diversidade, em volumes gigantescos e muito fácil. É uma coisa que vai explodir e será rápido.

Nesse modelo, acredito que logo vai haver algo como um “OnlyFans dos games”, em que se cria um relacionamento com um criador de jogos, que você assina e apoia porque gosta das coisas que ele faz. Para mim, parece um modelo muito óbvio.

E também estou aguardando a politização dos games, e o caminho contrário, a gameficação da política. A gente vê que hoje as campanhas ainda dependem do modelo de rede social, de texto, vídeo e meme, mas acho que elas ainda são pouco gamificadas.

Acredito que a próxima trincheira do debate político seja a gamificação dos discursos, das propostas e das tretas. E, ao mesmo tempo, no sentido oposto, mas dentro do mesmo universo, prevejo a politização dos jogos, da mesma forma que hoje existe a politização do conteúdo em vídeo.